○職員服務規則

昭和32年1月25日

規則第2号

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 熊取町の職員の服務については、法令、条例等に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で職員とは、その名称の如何を問わず、町長の補助機関として公務に従事するすべての者をいう。ただし、会計年度任用職員(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例10号)第2条第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く。

2 この規則で所属長とは、事務分掌規則(平成11年規則第21号)第3条に定める部の長並びに課、室、センター及び課内室の長をいう。

(事務能率の向上と冗費の節減)

第3条 職員は職務の公共性を認識し公共の利益のために、民主的、かつ能率的に職務を遂行し、冗費の節減に務めなければならない。

第2章 勤務

(出勤及び退庁)

第4条 職員が出勤した場合及び退勤する場合は、自からタイムレコーダーにその時刻を記録しなければならない。ただし、タイムレコーダーによらない場合にあつては、出勤したとき出勤簿に押印しなければならない。

2 職務の都合により前項の記録ができないときは、出退勤システム(以下「システム」という。)にて申請を行い、所属長の決裁を受けなければならないなければならない。

3 職務の都合により遅参するときは、あらかじめその理由を所属長を経て人事主管課長に届出なければならない。

4 正当な理由がなく、届出がない場合には欠勤又は遅刻、若しくは早退したものとみなす。

(庁内の心得)

第5条 職員は勤務時間(休憩時間を除く)中は次の事項を守らなければならない。

(1) 職務上必要がある場合のほか、私語、雑談し又はみだりに職場を離れないこと。

(2) 職場を離れるときは所属長又は上司若しくは課員に行先を知らせておくこと。

(3) 公用で外出するときは所属長の承認を得てその所在を明らかにしておくこと。

第6条 職員は職務の執行にあたり下記の事項を守らなければならない。

(1) 外来者に対しては礼儀を正しくし、親切、ていねいに応接すること。

(2) 退出するときは各自の職場を整頓すること。

(3) 病気、旅行、出張等により登庁しない場合は自己の担当する事務を上司又は代理者に委託し、事務が停滞しないように努めること。

(運動及び娯楽)

第7条 職員が庁内又は構内で運動及び娯楽しようとするときは、定められた時間及び場所で行わなければならない。

(印刷物等の配布又は掲示)

第8条 職員が庁内で印刷物等を配布し又は掲示しようとするときは、あらかじめその印刷物等を人事主管課長に提示しその承認を得なければならない。

(設備及び物品の取扱)

第9条 職員は庁舎、器具、機械、調度品、その他の設備等を大切に取り扱わなければならない。

(届出の義務)

第10条 職員は次の各号の一に該当する事項に変更を生じたときは、直ちに所属長を経て人事主管課長に届け出なければならない。

(1) 氏名、本籍地、又は現住所

(2) 扶養親族の氏名、続柄、又は職業

(3) その他町長が必要と認めた事項

第3章 欠勤、遅参又は早退

(欠勤、遅参又は早退の手続)

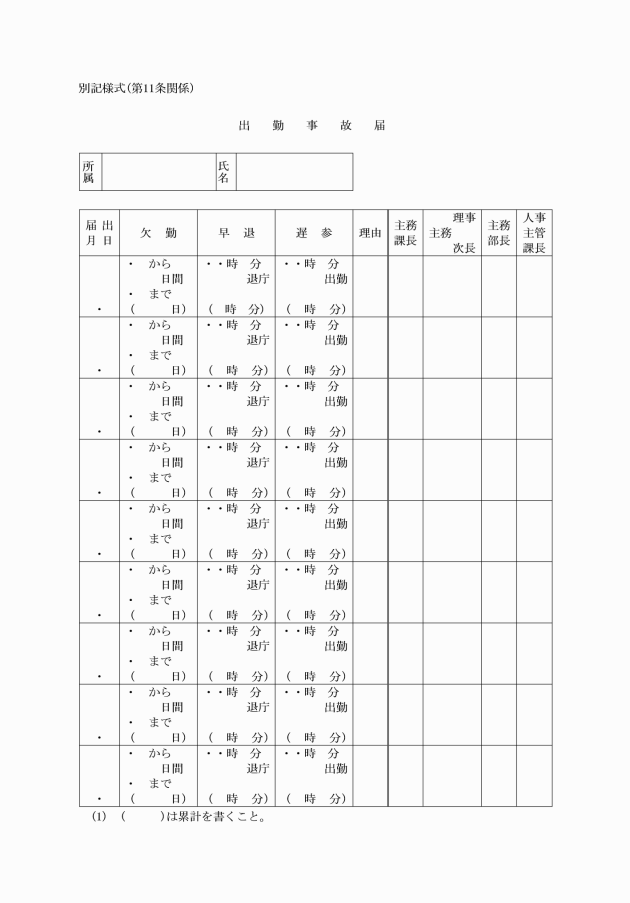

第11条 職員が欠勤、又は遅参しようとするときは、前日又は当日の出勤時刻までに、早退しようとするときは、あらかじめ出勤事故届(別記様式)を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができない場合は事後速やかに所定の手続をしなければならない。

第12条 削除

第4章 時間外及び休日勤務

(時間外及び休日勤務)

第13条 職員が時間外又は休日に勤務を必要とするときは、時間外についてはその当日、休日についてはその前日の執務終了時刻前までに、それぞれシステムにて申請を行い、上司の決裁を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

2 職員が庁外における超過勤務を命じられた場合において、その職務が終了したときは一旦帰庁しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、上司にその旨連絡し直接帰宅することを妨げない。

3 職員が時間外又は休日に出張したときは、その出張中の時間については、時間外又は休日勤務をしたものとみなさない。

第5章 出張

(出張の手続)

第14条 職員が出張を必要とするときは、出張命令簿により所属長に提出し、上司の決裁を受けなければならない。

(出張期間の延期)

第15条 出張した職員が定められた期間内に帰庁することができないときは、直ちにその旨を上司に連絡して指示を受けなければならない。

(復命)

第16条 出張した職員は町長に随行した場合のほか、帰庁後2日以内に復命しなければならない。ただし、緊急を要する事件についてはその都度復命しなければならない。

2 出張した場合の復命は出張命令簿によつてするものとする。ただし、特別の場合又は軽易な事項は口頭によつてすることができる。

3 出張命令簿に記載できない長文のもの、又は宿泊を伴う出張の場合は文書により復命しなければならない。

第6章 当直

(日直及び宿直)

第17条 当直は日直、半日直及び宿直とする。

2 日直は休日のみとし、その勤務時間は通常日の登庁時刻から退庁時刻までとする。

3 半日直は土曜日若しくは半日勤務日のみとし、その勤務時間は土曜日若しくは半日勤務日の退庁時刻から通常の退庁時刻までとする。

4 宿直は毎日退庁時刻から翌日の登庁時刻までとする。

(当直員の範囲)

第18条 当直は役場に於て勤務する職員が輪番に勤務する。ただし、町長、副町長、教育長及び会計年度任用職員並びに疾病及び職務の関係上特に免除された者はこの限りでない。

2 前項の当直は、女子職員においては日直及び半日直のみに勤務する。

3 町長において必要があると認めるときは、当直員の範囲を変更し又は当直員を増減し若しくは当直させ、又はさせないことがある。

(当直勤務の順位)

第19条 当直勤務の順位は人事主管課においてこれを定め、上司の決裁を経て前日までに本人に通知する。ただし、臨時に変更の必要が生じたときは当日通知することがある。

2 休暇又は欠勤若しくは宿泊を必要とする出張旅行中の者が当直の順位に当たるときは、次直者を順次繰り上げ又はその他適宜の方法により当直者を定める。

3 前項に該当する者が出勤したときは、その翌日又は人事主管課長の指定する日に当直しなければならない。

4 新たに就職した者はその日から20日を経た後輪番に加わるものとする。

5 当直の通知を受けた者が休暇又は欠勤若しくは当日疾病その他の事故によつて勤務することができないときは、便宜代直者を定めて人事主管課長に申し出、承認を受けなければならない。

6 前項の場合には、速やかに日宿直変更届を人事主管課長に提出しなければならない。

7 当直勤務中発病のため退庁しようとするときは、適宜代直者に依頼しその登庁を待つて退庁することができる。この場合においては勤務終了後代直者から町長にその旨報告しなければならない。

8 当直勤務中は前項による場合のほか、みだりに職場を離れてはならない。

(当直員の受領物品)

第20条 当直員は次に掲げる簿冊及び物品を人事主管課長から受領しなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 日宿直勤務簿

(3) 電信電話受理簿

(4) 電話申込簿

(5) 懐中電灯

(当直勤務中事務取扱)

第21条 当直員において収受した文書及び物品は、次の区分により処理しなければならない。

(1) 至急親展文書は直ちに名あて人に送付し、その旨当直日誌に記載すること

(2) 普通電報は開封して電信電話受理簿に記載し、直ちに総務課長に送付すること。親展文書、電報は封緘のまま直ちに名あて人に送付し、その旨電信電話受理簿に記載すること

(3) 急を要する文書は直ちに所管課長(所管室長を含む。)に送付すること。ただし、事件の軽易なものは適宜処理し事後速やかに所管課長(所管室長を含む。)に報告すること。この場合において処理した事務の内容は、当直日誌に記載しておかなければならない。

(4) 前各号以外の文書及び物品は、翌朝総務課長に引継がなければならない。ただし、翌日が休日であるとき又は日直であつたときは、次番勤務者に引き継がなければならない。

2 電話又は口頭で申請(願)届通知を受けたときは、電話による場合は電信電話受理簿に、口頭による場合は口頭受理簿にそれぞれ記載し、急を要する事件については直ちに所管課長(所管室長を含む。)に通知し、その他の場合には前項第4号の例により処理しなければならない。

3 死亡届及び埋火葬認可証交付申請を受理したときは戸籍及び住所登録簿と照合し、埋火葬認可証交付簿に登載して、死体(胎)埋火葬認可証を交付しなければならない。

4 感染症に関する届出を受けたときは患者の住所、氏名、年令等を聴取し直ちに所管課長その他所管課員に連絡しなければならない。

5 前3項に関して取扱つた事項は、その旨当直日誌に記載しなければならない。

6 公印の押なつを必要とするときは当直員においてなつ印し、公印使用簿にその旨記載しなければならない。

第22条 当直員は庁中の取締に任じ、ときどき庁舎の内外を巡視しなければならない。

2 庁舎又は庁舎の近傍に出火又は非常事変があるときは、庁舎内外を厳重に警戒し臨機の処置をとるとともに、町長、副町長及び各部長その他関係職員に急報し、上司の登庁後はその指揮を受けなければならない。この場合において処置した事項は、当直日誌に記載して置かなければならない。

第7章 任免

(採用者の就任)

第23条 新たに採用された者は発令の日から就職しなければならない。

(特別休職)

第24条 職員が他の町費支弁の機関(所属職員の任免権がその機関の長に属する機関)に出向を命じられた者はその日を以つて特別休職とする。

2 前項の規定による休職中の職員の給与は出向した機関の支弁とする。

(退職の手続)

第25条 職員が退職を希望するときは、退職願を所属長を経て町長に提出しなければならない。

(退職者の事務引継)

第26条 職員が退職するときは、5日以内に後任者又は所属長に担当事務を引き継がなければならない。

第8章 安全

(清潔整頓及び火災予防)

第27条 職員は常に清潔整頓につとめ、災害予防のため次の事項を厳守しなければならない。

(1) ガソリン、その他発火のおそれがある物品の取扱は慎重にすること

(2) 職員は所定の場所以外では、みだりに火気を使用しないこと

(火元責任者)

第28条 町長は建築物の火災防止のため火元責任者を任命する。

(非常措置)

第29条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し又はその危険があることを知つたときは臨機の措置をとるとともに町長に報告し、別に定められた部署につき職員互に一致協力して、その被害を最小限度に止めるように努力しなければならない。

第9章 雑則

(その他必要事項)

第30条 町長が職員の服務について前条までの規定によりがたいと認めたときは、必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則はこれを廃止する。

(1) 熊取町職員就業規則(昭和23年規則第6号)

(規則の一部改正)

3 熊取町役場分課条例施行規則(昭和30年規則第2号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

附則(昭和43年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年11月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年12月17日規則第14号抄)

1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

附則(昭和54年3月31日規則第3号抄)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月31日規則第4号抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月30日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成11年10月7日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月12日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成18年6月28日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。