中家住宅の復旧工事の状況

平成30年9月4日に本町域を通過しました台風21号の影響により、重要文化財中家住宅の各所に大きな被害を受けました。

最も被害が大きかったのは、重要文化財附(つけたり)の表門が完全に倒壊してしまいました。そのほかにも主屋の瓦や土壁が剥落などの被害がありました。

ついては、今後、文化庁の国庫補助金を受けながら、復旧工事に取りかかって行きますが、随時、このホームページ上でその進捗状況をお知らせしていきます。

平成30年(2018)9月5日

平成30年9月5日撮影

台風21号が通過した翌日の表門の状況です。

柱部分は南から北側へ倒れていますが、屋根部分は水平状態で落下したようです。

多数の瓦が破損している状況は伺えますが、その他の部材等の状況は不明です。

今後、復旧工事を施工するまでの間に、破損状況を把握するための調査と再利用可能な部材を保護するため、一旦、仮設倉庫に収納する作業を行っていきます。

平成30年(2018)11月29日

平成30年11月29日撮影

復旧工事に着手する前に、倒壊した表門の部材すべてに番付をし、部材ごとに分けられ、仮設倉庫に一時保管する作業中です。

現在、すべての瓦屋根が取り外され、木部の部材が丸見えになっています。

木部の部材にもかなり損傷があることがわかりました。

今後は、公益財団法人 文化財建造物保存技術協会により部材の調査が行われ、復旧工事に向けて準備を進めていきます。

今後のスケジュール(予定)

- ~2019年3月 復旧工事の設計作業

- 2019年4月~ 復旧工事開始

- 2020年3月 復旧工事完成

- 2020年4月 一般公開再開

平成30年(2018)12月6日

平成30年12月6日撮影

解体された表門の木部材すべてが一旦、仮設倉庫に格納されました。

復旧工事が始まるまでの間は、この倉庫の中で保護されます。

現在、文化財建造物保存技術協会により一つひとつの部材について破損状況などの確認調査を行っています。

今後は、その調査結果をもとに復旧工事の設計書を作成し、2019年春ごろには工事に着手し、2020年の春までの竣工を目指します。

平成31年(2019)4月22日

平成31年4月22日撮影

表門の復旧工事に取りかかる前に、当該場所の地盤調査を行っています。

調査内容は、ボーリングおよび標準貫入試験、スウェーデン式サウンディング試験、PS検層、常時微動測定となっています。

これらの調査結果をもとに、耐風、耐震補強の検討を行っていきます。

令和元年(2019)6月6日

令和元年6月6日撮影

文化庁の国庫補助金を受けながら、復旧に向けて、被害状況の調査とともに解体、部材の格納、耐震診断などを行ってきましたが、5月下旬から主屋の屋根茅葺(かやぶ)き等の工事のための軒足場を設置し、本格的な復旧工事に取りかかっています。

令和元年(2019)8月31日

令和元年8月31日撮影

本日は、中家住宅の災害復旧工事の様子をご覧ただく機会として、現地見学会を午前10時から開催しました。

設計・工事監理を行っている公益財団法人 文化財建造物保存技術協会の担当者より、現在行っている工事概要の説明がありました。

見学された皆さんは熱心に見学され、さまざまな質問が飛び交いました。

また当日は、ケーブルテレビのJ:COMによる取材がありました。

現在工事は主屋の瓦の制作や左官(さかん)工事を行っています。倒壊した表門は、破損した部材の繕いを行っており、今後、構造補強の設計を進めていきます。

令和元年(2019)10月15日

令和元年10月15日撮影

表門の復旧工事が始まりました。

クレーンで吊り上げながら、左右のバランスを微妙に調整しながら、柱を建てていきます。

令和元年(2019)10月31日

令和元年10月31日撮影

表門に素(す)屋根がかけられました。

表門の屋根部分の復旧が進んでいます。

破風(はふ)部分が組まれていますが、微妙なカーブを描いています。加工するには熟練の技が必要となります。

今後垂木(たるき)も同じように組み上げていきます。

古い部材と新しい部材ではそり具合や収縮の具合が異なるので、後世のことを考え計算しながら組み上げていきます。

文化財の修復工事では、破損した部材も可能な限り再生しながら使っていきますが、致命的な破損がある部材は新しいものと交換します。

新しい部材にはこのような焼印をつけています。

今後新しい部材は、古い部材と同じような見かけにするため、古色塗りをしていきます。

令和元年(2019)11月3日

令和元年11月3日撮影

本日は、第29回町民文化祭の開催に合わせて、中家住宅の復旧工事を間近で見ることができる、現地見学会を開催しました。

8月に続けて、2回目の開催となります。

足場の上から、主屋、表門ともに屋根部分を直接見ることができるめったとない機会に、貴重な体験ができたと皆さんおっしゃっていました。

説明 公益財団法人 文化財建造物保存技術協会(設計監理業務受注者)

協力 株式会社瀧川寺社建築(復旧工事受注者)

令和元年(2019)12月

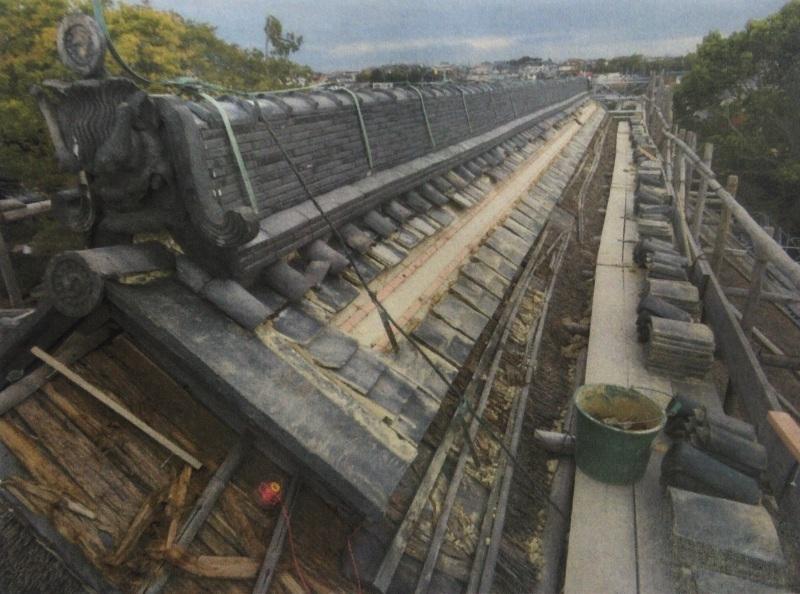

令和元年12月撮影

今月は表門の屋根の下地部分が進んできました。

最終的には、瓦を葺(ふ)いていきますがそれまでには、まだまだたくさんの工程が必要となります。

主屋の大棟(おおむね)部分は、台風の強風により傾きが生じたため、瓦葺きがずれてしまいました。

現在、瓦の葺き直しを行っています。

令和2年(2020)1月

令和2年1月12日撮影

今回の台風により最も被害を受けたのは表門で、強風を真正面から受けたことにより、倒壊する事態となりました。

これらの教訓から、文化庁や関係機関等との協議を重ね、耐震補強工事を行うこととなりました。

方法は、表門の両脇から鉄骨で支えようというものです。

現在、鉄骨を据え付けるためのベースコンクリート打ちが始まりました。

表門は、土居(どい)葺(ぶ)きという作業に入っています。

土居葺きは、瓦を葺く直前の下地となるもので、薄い板を葺いていきます。

雨の侵入を防いだり、屋根裏の換気に役立ちます。

令和2年(2020)2月

令和2年2月4日撮影

主屋の茅葺き屋根の差し茅(さしがや)という作業が始まりました。

今回の修復工事では、全面を葺き替えるのではなく、台風被害により損傷の激しかった大棟(おおむね)付近に新しい茅を継ぎ差していく、差し茅という方法がとられます。

差し茅の材料となる、茅(かや)です。

茅とは、草葺きの材料のことで、イネ科のススキやヨシなどが使われます。

表門の耐震補強を行うための、鉄骨が据え付けられました。

令和2年2月4日撮影

表門を支える鉄骨は、出来る限り目立たないようにするため、両脇の土塀の中に埋め込むようにして設置する工夫をしています。

表門の屋根工事は、瓦葺きを行っています。

土居葺きの上に、桟(さん)をうち、平瓦(ひらがわら)を葺(ふ)いていきます。

令和2年(2020)3月

令和2年3月12日撮影

主屋の茅葺き屋根の差し茅作業が終わりました。

新しく差した部分は、色が違うので、すぐにわかります。

表門の耐震補強工事もおおむね終了です。

大きな鉄骨柱は土塀の中に隠れ、表に見えている部分は、鉄骨と表門の柱をつなぐ金物がわずかに見えている程度です。

鉄骨と表門の控え柱をつなぐ金物部分。

表門の瓦葺きの作業が終盤を迎えています。

令和2年(2020)3月31日

令和2年3月31日撮影

すべての工事が、完了しました。

工事が完成してからも、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一般公開を休止していましたが、令和2年5月16日より、公開を開始いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

重要文化財 中家住宅

電話:072-453-0391

ファックス:072-453-0878

〒590-0415

大阪府泉南郡熊取町五門西1丁目11-18

メールフォームでのお問い合わせ