共助の取組!自主防災組織について

~ささえあう関係づくりが地域の防災力を高める~

私たちの国は、世界でも有数の地震多発地域にあり、これまでも多くの震災に見舞われてきました。

大阪府内にも「上町断層帯」、「中央構造線断層帯」といった大きな活断層があります。これらの活断層で地震が発生した場合には私たちのまち熊取町にも大きな被害をもたらすことが予想されます。

また、30年以内に「南海トラフ巨大地震」の発生が懸念されるなか、熊取町でも防災拠点の整備や防災訓練の実施など、「安全で安心なまちづくり」を目指して、さまざまな防災対策に取り組んでいます。

しかしながら、大規模な災害が発生した時、消防などの公的防災機関が全ての災害現場に駆けつけ対応するには限界があり、阪神・淡路大震災の調査報告書からも、自力又は家族や近所の住民によって救出された割合は90%を超えています。

隣近所の助け合いによる初期消火、救出、救護が被害を最小限に食い止めるために大きな役割を果していることが証明されています。ささえあう関係づくりが、地域の防災機能を高めることとなるのです。

地震

風水害

火事

自主防災組織とは?

個人で防災意識を持ち、家庭内の防災対策を日頃から行っていただくとともに、大規模な災害が発生した時に地域全体で有効な対応ができるように、日頃から地域ぐるみでの組織的な防災活動が必要です。自主防災組織は、住民同士が協力して自発的に結成するもので、地域防災活動の中心となります。

現在、すべての自治会で自主防災組織が結成されていますので、お住まいの地区の自主防災組織の活動に積極的に参加し、災害に強いまちづくりを目指しましょう。

『自分の身は自分で守る』

という自助の考え

『自分たちのまちは自分たちで守る』

という共助の考え

自主防災組織の必要性

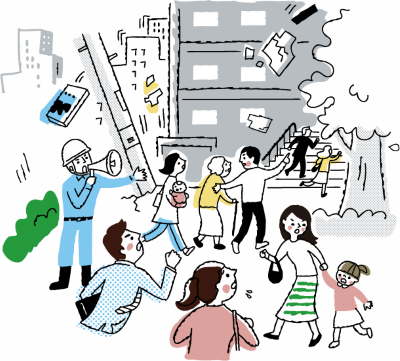

大地震等の大災害が発生した場合、電話や道路の不通、同時多発火災、水道管の破断など悪条件が重なり消防などの防災機関の活動が著しく低下してしまいます。

このような事態においては、被災した住民がバラバラに行動するのではなく、まず自身と家族の安全を確保(自助)し、そして隣近所の助け合いなど組織的に行動すること(共助)によって、はじめて一人ひとりの力が活かされ、その効果が発揮できるものです。

ここに、自主防災組織の重要性・必要性があります。

一人ひとりの力には限度

地域住民の協力助け合い

組織的な統制のとれた行動

地域の住民が連帯組織化して防災活動を行えば 被害の軽減が図れます!!

自主防災組織の活動

平常時には、いざという時に備えて

- 組織体制づくり

- 防災知識の普及

- 地域の災害危険の把握

- 防災訓練の実施

- 防災用資機材などの整備・点検

防災訓練

災害発生時には、実効性のある活動として

- 住民連携による救出、救護

- 避難誘導

- 初期消火

- 安否確認、被災情報把握

- 情報伝達

- 避難所運営

この記事に関するお問い合わせ先

自治・防災課(自治・防災グループ)

電話:072-452-9017

ファックス:072-452-7103

〒590-0495

大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館2階)