○公有財産規則

平成14年3月29日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 取得(第9条・第10条)

第3章 管理

第1節 通則(第11条―第23条)

第2節 行政財産(第24条―第29条)

第3節 普通財産(第30条―第35条)

第4章 処分(第36条・第37条)

第5章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるもののほか、公有財産の取得、交換、管理及び処分に関して必要な事項を定めるものとする。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 各部局等の長 事務分掌条例(昭和50年条例第16号)第2条に規定する部の長、議会事務局長、会計管理者並びに教育次長をいう。

(4) 管財担当部長 各部局等の長のうち公有財産の総括管理に関する事務を担当する者をいう。

(行政財産の管理等)

第3条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該財産を所管する各部局等の長が行う。

(普通財産の管理等)

第4条 普通財産の取得、交換、管理及び処分に関する事務は、管財担当部長が行う。ただし、町長がこれらの事務の全部又は一部を処理すべき各部局等の長を指定した場合は、この限りでない。

(総合調整)

第5条 管財担当部長は、公有財産の取得、交換、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その事務を統一し、その増減現在額及び現状を明らかにし、並びに必要な調整を行う。

2 管財担当部長は、必要があると認めるときは、各部局等の長に対し、所管公有財産について必要な報告を求め、実地検査をし、その公有財産の所管換え、用途変更又は用途廃止その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(書類の作成)

第6条 各部局等の長は、公有財産を取得、交換又は処分しようとするときは、次の各号に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の種類に応じ、書類又は記載事項の一部を省略することができる。

(1) 次に掲げる事項を記載した書類

ア 取得、交換又は処分しようとする理由

イ 所在地

ウ 土地についてはその地番、地目及び地積、建物その他の工作物についてはその構造及び面積、その他のものについてはその種類及び数量

エ 取得する場合にあっては、その区分(購入、新築、新設、寄附等)

オ 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

カ 予定価格

キ 契約書案

ク 予算額及び収入又は支出の科目

ケ その他参考事項

(2) 関係図面

(3) 登記又は登録を要するものについては、登記事項証明書若しくは登録事項証明書又はその写し

(4) 建物その他の工作物については、その敷地が借地である場合はその所有者の承諾書

(5) 議会の議決を要するものについては、その議決があったことを証する書類

(財産の評価)

第7条 公有財産を取得、交換又は処分しようとするときは、評価調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合、必要に応じて不動産鑑定士の鑑定書を添付するものとする。

(登記又は登録)

第8条 登記又は登録を要する財産を取得、交換又は処分したときは、第10条ただし書の適用がある場合を除き、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。

第2章 取得

(取得前の措置)

第9条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な事項を調査し、私権の設定その他特殊な義務があるときは、取得前に必要な措置を講じなければならない。

(購入代金の支払時期)

第10条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ、購入代金を支払うことはできない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

第3章 管理

第1節 通則

(所管換え)

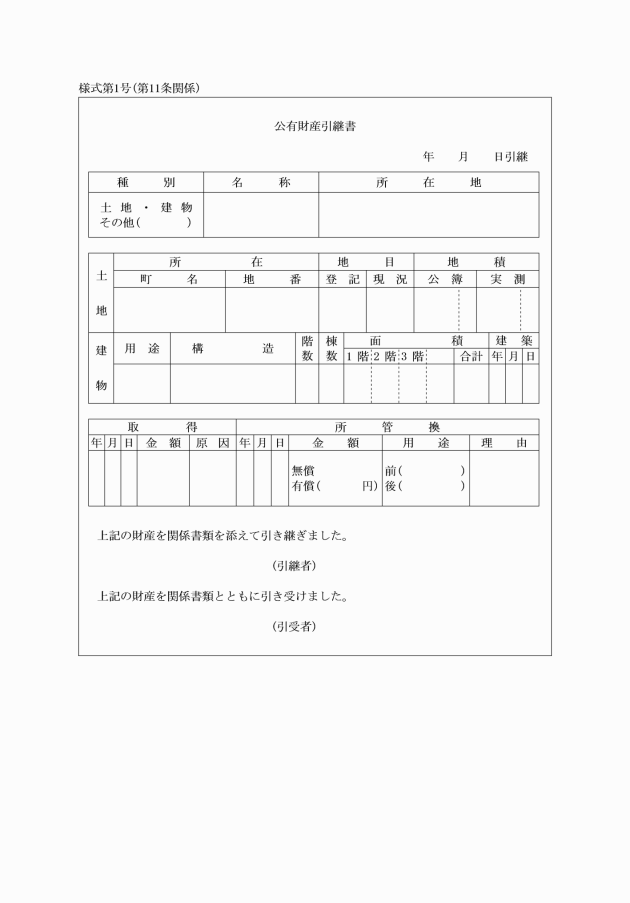

第11条 各部局等の長は、公有財産の所管換えをしようとするときは、当該公有財産の所管換えを受ける各部局等の長及び管財担当部長と協議の上、次の各号に掲げる事項を記載して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 所管換えをしようとする理由

(2) 所管換えをしようとする期日

(3) 有償の場合はその理由、価格及び支出科目

(4) その他参考事項

(異なる会計間の所管換え等)

第12条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償で整理しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、公有財産を、町が経営する公営企業会計に移管し、又はこれをして使用させる場合に準用する。

(用途の変更)

第13条 各部局等の長は、行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載して管財担当部長に協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする理由

(2) 用途を変更しようとする期日

(3) 変更前及び変更後の用途

(4) その他参考事項

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の用途の変更について、協議しようとする場合に準用する。

(用途の廃止)

第14条 各部局等の長は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載して管財担当部長に協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする理由

(2) 用途を廃止しようとする期日

(3) 用途を廃止した後の利用計画及び処分計画

(4) その他参考事項

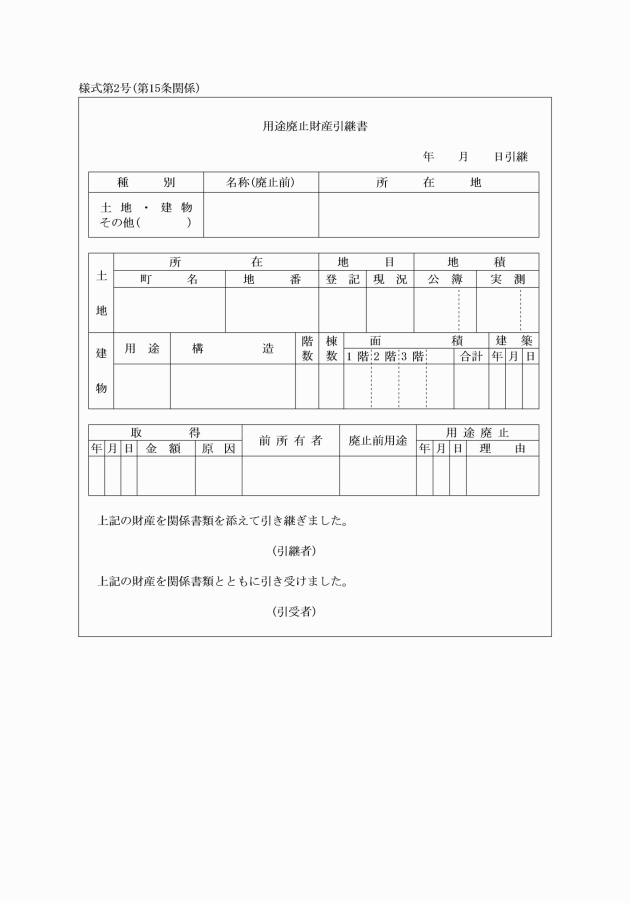

(用途廃止財産の引継ぎ)

第15条 各部局等の長は、行政財産の用途を廃止したときは、登記又は登録等必要な措置をした後、用途廃止財産引継書(様式第2号)に関係書類及び図面を添え、直ちに管財担当部長に引き継ぐものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該各部局等の長において引き続き当該財産を管理するものとする。

(1) 用途を廃止した後、新たな用途に供するまで短期間当該財産を管理する必要があるとき。

(2) 取壊し若しくは撤去又は交換の目的をもって当該財産の用途を廃止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続き各部局等の長において当該財産を管理することが適当と認められるとき。

(用途廃止教育財産の引継ぎ)

第16条 前2条の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を引き継ぐ場合に準用する。

(管理の原則)

第17条 公有財産を管理する各部局等の長は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用することとし、異状があったときは、直ちに管財担当部長に通知するとともに適切な措置を講じなければならない。

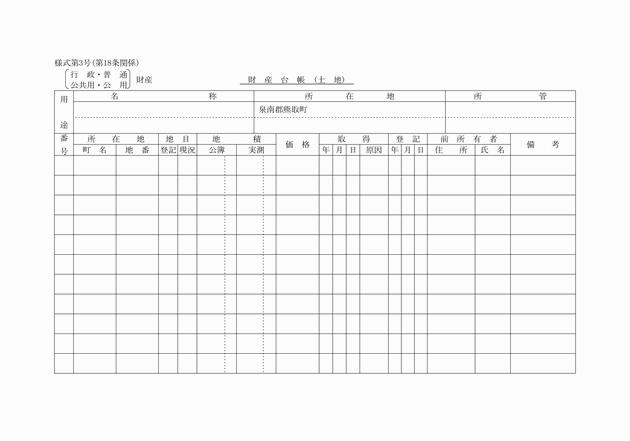

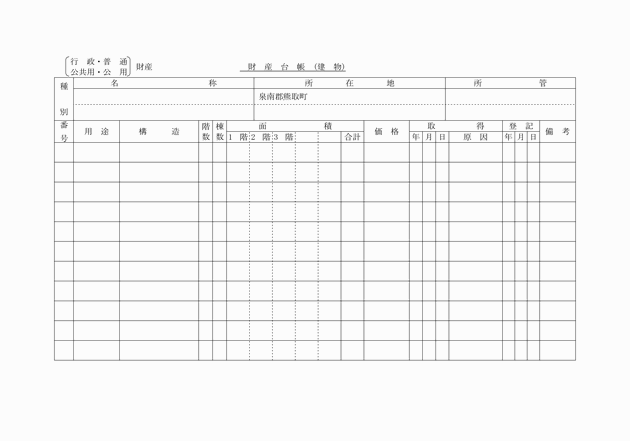

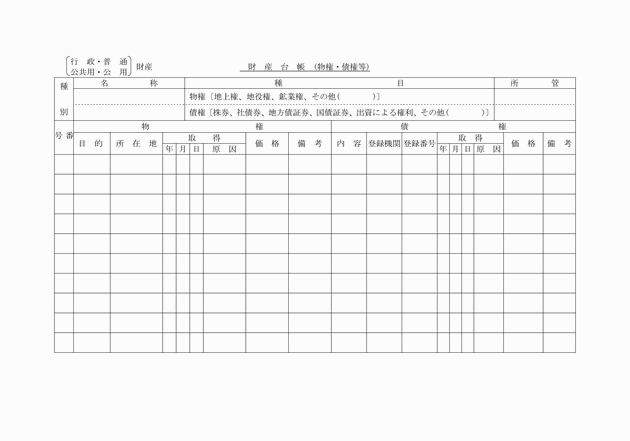

(財産台帳)

第18条 会計管理者及び管財担当部長は、会計ごとに行政財産及び普通財産の分類に従い、財産台帳(様式第3号)を作成し、常に公有財産の記録管理を行わなければならない。

(1) 購入 購入金額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 寄附 評価額

(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該定める額

ア 土地 近傍類地の時価を考察して算定した額

イ 建物その他の工作物及び船舶その他の動産 建築費、製造費

ウ 立木竹 取得時の時価

エ 物権及び無体財産権 取得価格

オ 有価証券 額面金額

カ 出資による権利 出資金額

キ 以上のいずれにも属しないもの 評価額

(証拠書類による登録)

第20条 財産台帳に、公有財産に関する権利の得失変更を記載するときは、すべて次の各号に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 買入れ、売払い、譲与、寄附及び交換に係るものは、その決裁書、契約書及び評価調書

(2) 所管換え及び用途廃止に係るものは、その決裁書及び引継書

(3) 工事の完成によるものは、工事完成引継書及び工事関係書類

(4) 公有財産の滅失、き損その他前3号に掲げる理由以外の理由による異動に係るものは、その関係書類

2 前項に規定する証拠書類並びに関係図面及び登記又は登録済みを証する書類に目録を付して区分整理し、財産台帳の登録年月日を記載して保存しなければならない。

(附属図面)

第21条 財産台帳に公有財産の変動を登録する場合において、附属図面があるときは、その附属図面を修正しなければならない。

(異動の報告)

第22条 各部局等の長は、その所管に係る公有財産について、毎年4月1日及び10月1日におけるその前6月間の増減異動状況等の報告を、それぞれ管財担当部長が指定する日までに管財担当部長に通知しなければならない。

2 管財担当部長は、その管理する公有財産に異動を生じたとき又は前項の通知を受けたときは、直ちに財産台帳を整理するとともに、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(損害等の報告)

第23条 各部局等の長は、その所管に係る公有財産が天災地変その他の事故により滅失し、又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、管財担当部長に提出しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 被害の数量及び程度

(4) 損害見積額及び復旧可能のものについては、復旧見積額

(5) き損した公有財産の保全又は復旧のためにとった措置

(6) その他参考事項

第2節 行政財産

(使用許可の範囲)

第24条 行政財産は、次の各号に掲げる場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき町以外の者に行政財産の使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のために行われる講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(6) 職員が自動車で通勤する場合であって、当該自動車を駐車するため、その用に供するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

(使用許可の期間)

第25条 前条の規定により、行政財産を使用させる期間は、1年を超えることができない。ただし、使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合においても更新のときから1年を超えることができない。

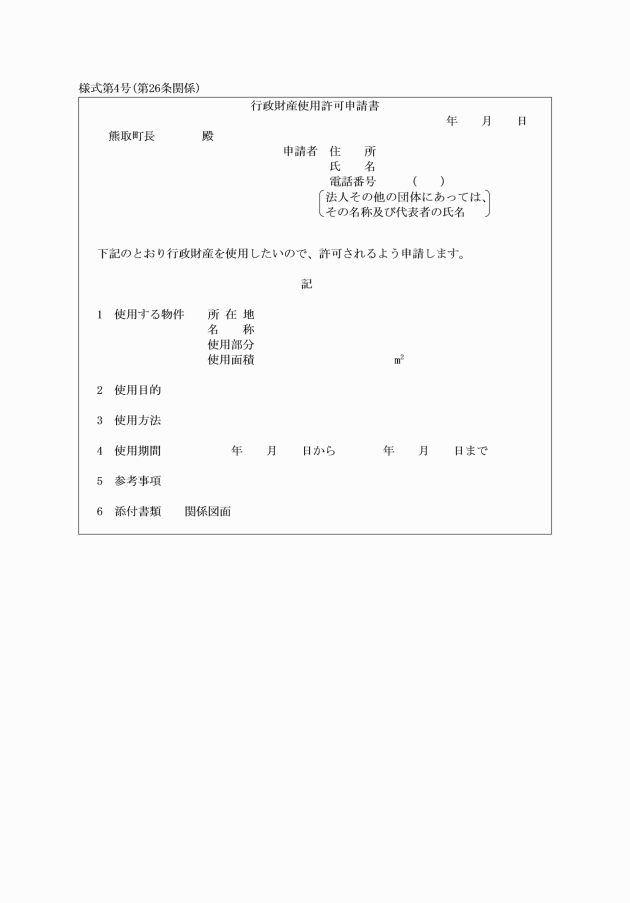

(使用許可の申請手続)

第26条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

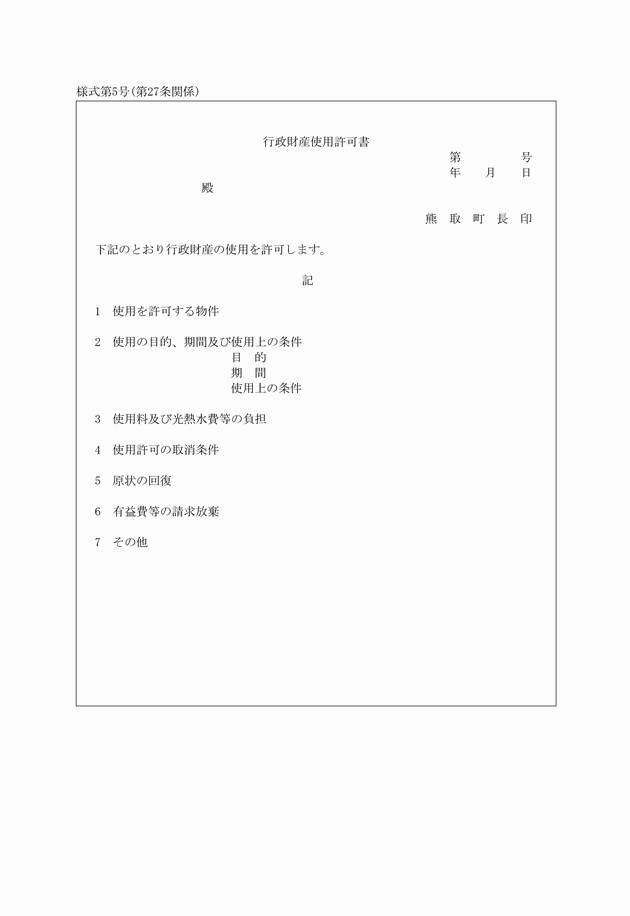

(使用許可書の交付)

第27条 各部局等の長は、行政財産の使用を許可したときは、速やかに、行政財産使用許可書(様式第5号)を交付しなければならない。

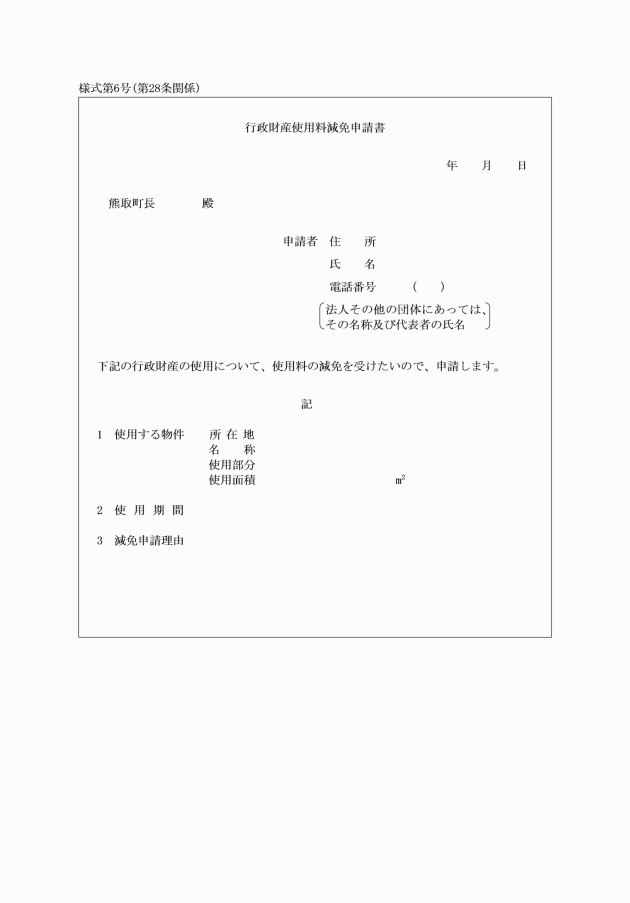

(使用料の減免)

第28条 行政財産使用料条例(平成14年条例第6号)第5条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(教育財産の使用許可の協議)

第29条 法第238条の2第2項の規定により、教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(2) 使用期間が引き続き7日以上にわたるとき。

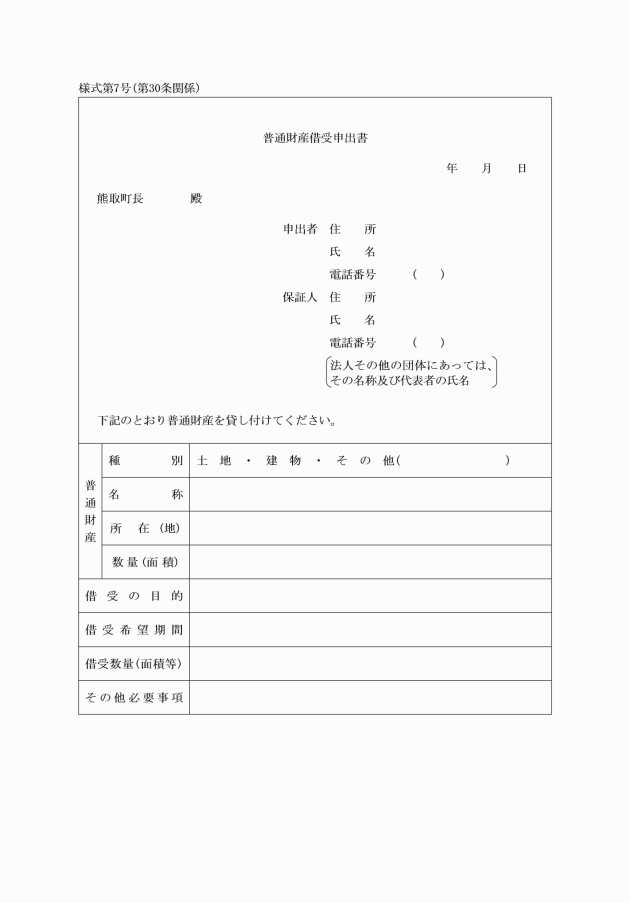

第3節 普通財産

(1) 貸し付ける普通財産の表示

(2) 貸付けの相手方の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 貸付けの理由

(4) 貸し付ける普通財産の評価額

(5) 貸付けの方法及び期間

(6) 契約書案

(7) その他参考事項

2 前項の借受申出書には、適当と認められる保証人に連署させるか又は相当の担保を提供する旨の誓約書を添付させなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 植樹を目的として土地及び定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 20年

(2) 前号の場合を除くほか土地及びその定着物を貸し付ける場合 10年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

(貸付料)

第32条 普通財産の貸付料は、貸付期間1年につき、次に定める算式により計算した額とする。

当該普通財産の価格×(5.6/100)×(当該普通財産のうち貸し付ける部分の面積/当該普通財産の面積)

2 前項の価格は、相続税評価額とする。ただし、当該価格により難い場合は、近傍類地の価格等に比準して算定した価格によるものとする。

3 貸付期間が1年に満たない場合又は貸付期間に1年未満の端数がある場合の貸付料は、第1項の規定による額を月割りによって計算した額とする。

4 前3項の規定により算定した額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を100円とする。

5 道路占用料条例(昭和33年条例第4号)その他の条例を準用すること及び町長が別に定める額によることが適当であると認められるときは、前各項までの規定にかかわらず、その額とする。

(貸付料の返還)

第33条 契約を解除した場合は、月割りをもって、その翌月分以降の既納の貸付料を返還することができる。

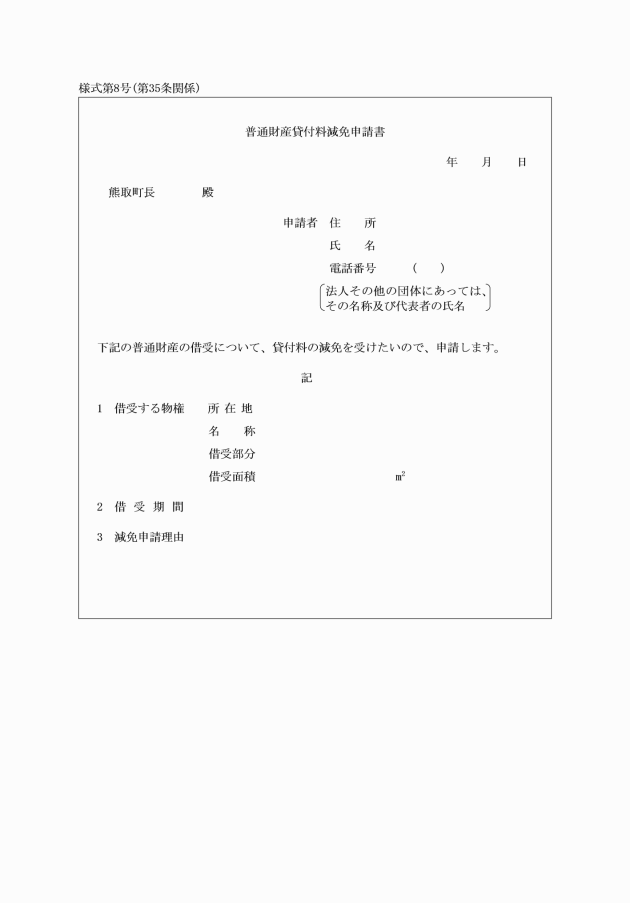

(貸付料の減免)

第35条 貸付料の減免を受けようとする者は、普通財産貸付料減免申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

第4章 処分

(売払代金等の延納)

第36条 管財担当部長は、施行令第169条の7第2項の規定による普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、延納の期間、延納利息、徴すべき担保等を記載し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、町長が別に定める場合はこの限りでない。

2 前項に規定する延納利息の利率は、年7.3パーセントとする。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他有価証券

(3) 土地及び建物

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(1) 契約規則(平成14年規則第12号)第6条第2項に規定する有価証券 同条第3項に規定する金額

(2) 法令の規定により抵当権の目的とすることができる物 時価の7割以内で町長の決定する額

(3) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 保証する額

第5章 雑則

(1) 公衆用道路、橋、ため池、河川その他の事業用財産

(2) 都市計画事業用財産

2 前項に定めるもののほか、事務分掌規則(平成11年規則第21号)によるとき又は町長が特に命じたときは、この規則に準じ当該各部局等の長が命じられた事項について処理するものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(普通財産貸付規則の廃止)

2 普通財産貸付規則(昭和55年規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の普通財産貸付規則又は予算規則(平成14年規則第11号)による廃止前の財務規則の規定に基づいてなされた手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

附則(平成17年3月4日規則第3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附則(平成18年6月28日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年8月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月6日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。